È giunto il tempo

Mah. Che cosa si può scrivere nel tradizionale post di inizio anno, in una riflessione sul tempo trascorso, quando dietro di noi ci sono stati mesi così assurdi e altri ancora ne devono arrivare? Come si fa a stilare la solita lista dei proponimenti mantenuti e di quelli mancati, delle soddisfazioni e delle delusioni?

Non si fa, punto. Oh altroché se ce ne sarebbero di faccende piccole e grandi su cui tornare: un romanzo pubblicato, una serie di letture pazzesche, due concorsi speciali che mi hanno vista in finale, un paio di opportunità di lavoro interessanti che si sono palesate, insomma c’è stato del fermento e c’è tuttora. Ma, naturalmente, la pandemia e altre questioni costringono a rimettere tutto in prospettiva, e se da un lato vorrei comunque ragionare su quanto ho avuto di normale e anzi di buono negli ultimi dodici mesi, dall’altro lato non mi sento nello spirito giusto. Inoltre queste vacanze natalizie sono le prime senza mia madre, mancata lo scorso luglio dopo anni in cui la sua malattia neurologica aveva gradualmente compromesso ogni sua facoltà mentale e fisica, e anche questo contribuisce a farmi ricercare uno sguardo che vada oltre “ho fatto questo, non ho fatto quest’altro”.

Non si fa, punto. Oh altroché se ce ne sarebbero di faccende piccole e grandi su cui tornare: un romanzo pubblicato, una serie di letture pazzesche, due concorsi speciali che mi hanno vista in finale, un paio di opportunità di lavoro interessanti che si sono palesate, insomma c’è stato del fermento e c’è tuttora. Ma, naturalmente, la pandemia e altre questioni costringono a rimettere tutto in prospettiva, e se da un lato vorrei comunque ragionare su quanto ho avuto di normale e anzi di buono negli ultimi dodici mesi, dall’altro lato non mi sento nello spirito giusto. Inoltre queste vacanze natalizie sono le prime senza mia madre, mancata lo scorso luglio dopo anni in cui la sua malattia neurologica aveva gradualmente compromesso ogni sua facoltà mentale e fisica, e anche questo contribuisce a farmi ricercare uno sguardo che vada oltre “ho fatto questo, non ho fatto quest’altro”.

Due cose, però, voglio segnarmele.

La prima è che, per una coincidenza del destino o per un collegamento mentale mio (scherzo, ovviamente vale solo il secondo, nessuna fesseria su qualsivoglia tipo di karma), quest’anno mi sono imbattuta in due scritti che mi hanno riportata a una visione meno programmatica e più intima del concetto di scrittura. Quando dico “programmatica” mi riferisco a quell’insieme di nozioni che riguardano l’ambiente dell’editoria (da quella tradizionale al sottobosco del self-publishing) e le modalità con cui avvicinarvisi, entrare, pubblicare, promuoversi, costruirsi la community, eccetera. Tutto ormai estremamente codificato, basta documentarsi in giro per la rete e ne esce un quadro in apparenza pieno di fermento, in realtà molto rigido. Con dei motivi validi, per carità, ma anche con la tendenza a concepire la narrativa, nella maggior parte dei casi, come puro prodotto di intrattenimento passeggero: sforna un libro ogni quattro/sei mesi, innesca un circolo virtuoso e avanti così.

La prima è che, per una coincidenza del destino o per un collegamento mentale mio (scherzo, ovviamente vale solo il secondo, nessuna fesseria su qualsivoglia tipo di karma), quest’anno mi sono imbattuta in due scritti che mi hanno riportata a una visione meno programmatica e più intima del concetto di scrittura. Quando dico “programmatica” mi riferisco a quell’insieme di nozioni che riguardano l’ambiente dell’editoria (da quella tradizionale al sottobosco del self-publishing) e le modalità con cui avvicinarvisi, entrare, pubblicare, promuoversi, costruirsi la community, eccetera. Tutto ormai estremamente codificato, basta documentarsi in giro per la rete e ne esce un quadro in apparenza pieno di fermento, in realtà molto rigido. Con dei motivi validi, per carità, ma anche con la tendenza a concepire la narrativa, nella maggior parte dei casi, come puro prodotto di intrattenimento passeggero: sforna un libro ogni quattro/sei mesi, innesca un circolo virtuoso e avanti così.

Meccanismi che fino a non molto tempo fa mi sembravano ragionevoli, e ai quali tutto sommato puntavo (sebbene con i miei soliti tempi geologici), ora credo abbiano senso solo in casi abbastanza specifici: ad esempio, per chi ama un modo particolarmente veloce di “consumare” le storie, oppure per chi fa della sua attività creativa una effettiva fonte di reddito della quale ha bisogno.

Io che non rientro in questi casi, se non fino a un certo punto, come dovrei prenderla? Con spirito di adattamento, con fastidio, con rassegnazione, CON CHE COSA?

Io che non rientro in questi casi, se non fino a un certo punto, come dovrei prenderla? Con spirito di adattamento, con fastidio, con rassegnazione, CON CHE COSA?

Mi si è aperto uno spiraglio dopo aver letto il romanzo Satantango, dello scrittore ungherese László Krasznahorkai (ne ho parlato in questo post), che mi aveva colpita tanto da cercare in rete qualche notizia o qualche pagina di saggistica su questo autore tanto difficile ma anche coinvolgente. Fra le altre, ho scovato un’intervista rilasciata ad Esquire.com a proposito dell’uscita di un altro libro, nella quale il giornalista chiede: “È davvero questo, come ha dichiarato altrove, il suo ultimo romanzo? Cosa prova?” E Krasznahorkai prontamente risponde: “Sì, Il ritorno del Barone Wenckheim è il mio ultimo romanzo. Cosa provo? Un triste sollievo.”

Cioè, questo è il più importante scrittore ungherese vivente, osannato dalla critica, tradotto in non so quante lingue, vincitore nel 2015 di un International Man Booker Prize e nel 2019 di un National Book Award for Translated Literature, e in quell’intervista lui dice che basta, non scrive più perché sente di non aver mai raggiunto il suo scopo, che ogni suo romanzo è stato un tentativo fallito di comunicare qualcosa che non è mai emerso come avrebbe voluto. Krasznahorkai quindi non scrive per pubblicare, non dà per scontato che ogni tot tempo (non conta se quattro mesi o quattro anni) sfornerà una storia nuova perché tanto è il suo mestiere. Lui voleva raccontare QUELLA STORIA, o quella o niente. E dice al giornalista: “Ciò che lei definisce elegantemente una quadrilogia è in realtà un unico libro, che ho affrontato e cercato di riscrivere per ben quattro volte, senza successo. Essendo insoddisfatto di Satantango, ho fatto un secondo tentativo, e così è nato Melancolia della resistenza. Nemmeno di questo libro, però, ero contento, ho quindi cercato di riscattare i primi due libri scrivendo Guerra e guerra. E infine Il ritorno del Barone Wenckheim è l’ultimo tentativo che ho fatto. Che titolo sceglierei per questi quattro fiaschi? Probabilmente qualcosa tipo Sconfitta.”

Cioè, questo è il più importante scrittore ungherese vivente, osannato dalla critica, tradotto in non so quante lingue, vincitore nel 2015 di un International Man Booker Prize e nel 2019 di un National Book Award for Translated Literature, e in quell’intervista lui dice che basta, non scrive più perché sente di non aver mai raggiunto il suo scopo, che ogni suo romanzo è stato un tentativo fallito di comunicare qualcosa che non è mai emerso come avrebbe voluto. Krasznahorkai quindi non scrive per pubblicare, non dà per scontato che ogni tot tempo (non conta se quattro mesi o quattro anni) sfornerà una storia nuova perché tanto è il suo mestiere. Lui voleva raccontare QUELLA STORIA, o quella o niente. E dice al giornalista: “Ciò che lei definisce elegantemente una quadrilogia è in realtà un unico libro, che ho affrontato e cercato di riscrivere per ben quattro volte, senza successo. Essendo insoddisfatto di Satantango, ho fatto un secondo tentativo, e così è nato Melancolia della resistenza. Nemmeno di questo libro, però, ero contento, ho quindi cercato di riscattare i primi due libri scrivendo Guerra e guerra. E infine Il ritorno del Barone Wenckheim è l’ultimo tentativo che ho fatto. Che titolo sceglierei per questi quattro fiaschi? Probabilmente qualcosa tipo Sconfitta.”

Ecco. Invece di puntare la sua attenzione sui festival, sui premi, sulle traduzioni, sulle vendite, Krasznahorkai pensa solo alla scrittura in quanto tale, all’atto dello scrivere, all’intenzione del comunicare – e a suo avviso del fallire. Vero, non si sottrae alle interviste e non ha gettato i suoi scritti nel fuoco (grazie al cielo), ma salvo nuove, imprevedibili ispirazioni lui HA FINITO. Questa decisione di non concepire la scrittura come un mestiere trovo sia di una profondità straordinaria. E fa il paio (qui arriva il collegamento mentale a cui accennavo prima) con certi autori della tradizione letteraria italiana, gente come Petrarca, Ariosto e Montale per capirci, a cui mi sono riavvicinata mediante il libro Scritti a mano. Otto storie di capolavori italiani da Boccaccio a Eco del linguista Matteo Motolese (ne ho parlato anche ieri in questo post), che grazie a un paziente lavoro di ricerca sui manoscritti originali o sulle primissime copie a stampa di quegli autori, ne mette in luce la passione e l’impegno ma anche la pazienza, l’umiltà, la capacità di aspettare, di impiegare se necessario anni interi a lavorare sui loro scritti, pur di raggiungere la qualità che volevano loro, quell’obiettivo che – a suo dire – Krasznahorkai avrebbe mancato.

Ecco. Invece di puntare la sua attenzione sui festival, sui premi, sulle traduzioni, sulle vendite, Krasznahorkai pensa solo alla scrittura in quanto tale, all’atto dello scrivere, all’intenzione del comunicare – e a suo avviso del fallire. Vero, non si sottrae alle interviste e non ha gettato i suoi scritti nel fuoco (grazie al cielo), ma salvo nuove, imprevedibili ispirazioni lui HA FINITO. Questa decisione di non concepire la scrittura come un mestiere trovo sia di una profondità straordinaria. E fa il paio (qui arriva il collegamento mentale a cui accennavo prima) con certi autori della tradizione letteraria italiana, gente come Petrarca, Ariosto e Montale per capirci, a cui mi sono riavvicinata mediante il libro Scritti a mano. Otto storie di capolavori italiani da Boccaccio a Eco del linguista Matteo Motolese (ne ho parlato anche ieri in questo post), che grazie a un paziente lavoro di ricerca sui manoscritti originali o sulle primissime copie a stampa di quegli autori, ne mette in luce la passione e l’impegno ma anche la pazienza, l’umiltà, la capacità di aspettare, di impiegare se necessario anni interi a lavorare sui loro scritti, pur di raggiungere la qualità che volevano loro, quell’obiettivo che – a suo dire – Krasznahorkai avrebbe mancato.

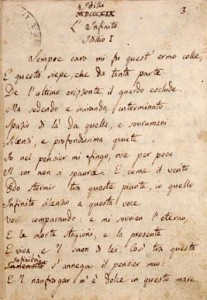

Grazie al libro di Motolese, scopro fra le altre cose che Leopardi ha tenuto nel cassetto “L’infinito” per cinque anni prima di decidersi a farlo leggere ad altri. CINQUE ANNI! E viveva in un tempo in cui, anche una volta stampato un libro (nel suo caso una silloge poetica), serviva parecchio tempo per mandarlo in giro, per farlo circolare e conoscere. Il tempo era importante, mille volte più di oggi, e oltretutto Leopardi non era uno che scoppiava di salute e non poteva non saperlo. Ma lui no, lui a quanto pare non è convinto e lo tiene nascosto per CINQUE ANNI.

Grazie al libro di Motolese, scopro fra le altre cose che Leopardi ha tenuto nel cassetto “L’infinito” per cinque anni prima di decidersi a farlo leggere ad altri. CINQUE ANNI! E viveva in un tempo in cui, anche una volta stampato un libro (nel suo caso una silloge poetica), serviva parecchio tempo per mandarlo in giro, per farlo circolare e conoscere. Il tempo era importante, mille volte più di oggi, e oltretutto Leopardi non era uno che scoppiava di salute e non poteva non saperlo. Ma lui no, lui a quanto pare non è convinto e lo tiene nascosto per CINQUE ANNI.

Sollevo lo sguardo dal libro e penso alla homepage di Amazon, alla cascata di novità che sbucano una dopo l’altra, giorno dopo giorno, ora dopo ora. Una frenesia, un ritmo isterico che inizia a spaventarmi (e la situazione nelle librerie fisiche è simile). Davvero non c’è alternativa?

Non lo so, ma non è una domanda che si possa eludere per un tempo infinito.

C’è poi un altro motivo, ben più importante, per cui sento che è il momento di fare un bel respiro e concentrarmi per così dire sull’essere, invece che sul fare. Ovvero: il 2020 si è portato via qualcuno di fondamentale nella mia vita, ma ha anche risparmiato qualcun altro per il cui destino, in certi giorni, ho molto temuto. In realtà ha risparmiato più di una persona, ma quella a cui penso in questo momento… ecco, rimanere senza mi sarebbe costato più di quanto riesca anche solo a immaginare. Non ci avevo mai riflettuto troppo, l’avevo sempre considerata una presenza assodata, naturale, ovvia nella mia vita. E nel momento in cui ho afferrato quanto è stato forte il rischio che ha corso, mi è presa una tremarella che in un certo senso non è più passata.

C’è poi un altro motivo, ben più importante, per cui sento che è il momento di fare un bel respiro e concentrarmi per così dire sull’essere, invece che sul fare. Ovvero: il 2020 si è portato via qualcuno di fondamentale nella mia vita, ma ha anche risparmiato qualcun altro per il cui destino, in certi giorni, ho molto temuto. In realtà ha risparmiato più di una persona, ma quella a cui penso in questo momento… ecco, rimanere senza mi sarebbe costato più di quanto riesca anche solo a immaginare. Non ci avevo mai riflettuto troppo, l’avevo sempre considerata una presenza assodata, naturale, ovvia nella mia vita. E nel momento in cui ho afferrato quanto è stato forte il rischio che ha corso, mi è presa una tremarella che in un certo senso non è più passata.

Per banale che sia, questo mi ricorda che il mio tempo non è infinito né sulla distanza breve né su quella lunga (l’anno prossimo compio i cinquanta), sicché potrebbe valere la pena di privilegiare la sua qualità. In ogni ambito. Altrimenti detto: per alcune questioni che continuavo ad avere in testa ma anche a tenere in sospeso, è giunto il tempo. Senza più pormi l’eterno problema che avrei cose più urgenti o più importanti a cui pensare.

Per banale che sia, questo mi ricorda che il mio tempo non è infinito né sulla distanza breve né su quella lunga (l’anno prossimo compio i cinquanta), sicché potrebbe valere la pena di privilegiare la sua qualità. In ogni ambito. Altrimenti detto: per alcune questioni che continuavo ad avere in testa ma anche a tenere in sospeso, è giunto il tempo. Senza più pormi l’eterno problema che avrei cose più urgenti o più importanti a cui pensare.

Che so, è giunto il tempo di rileggere Il Nome della Rosa, un esempio tutto sommato piccolo, ma che per me ha un significato.

È giunto il tempo di ridurre (ulteriormente) il tempo sui social network e dedicarlo invece a emozioni durature, profonde, intense.

È giunto il tempo di alternare la scrittura di cose che mi divertono (e, sia chiaro, ironia e umorismo mi rimangono chiavi di lettura della realtà imprescindibili) alla scrittura di cose che mi scavano dentro.

È giunto il tempo di concentrarmi su ciò che mi attira in termini di pianificazione di storie, sulla necessità che avverto di tornare a lavorare più sulla struttura e meno sulla superficie.

È giunto il tempo di respirare e ringraziare.

E poco altro.