Letture di Dicembre 2020

Nei mesi invernali, ogni tanto a casa mia accendiamo il caminetto. E a poca distanza dal caminetto, accanto alla finestra, c’è l’albero di Natale. Sul lato opposto, la libreria. Sulla parete di fronte, la tv circondata da altri scaffali di libreria. Dicembre, gennaio e febbraio sono i mesi in cui accucciarsi sul divano a leggere sembra sempre più starsene dentro una bella tana calduccia, dove niente ti fa male.

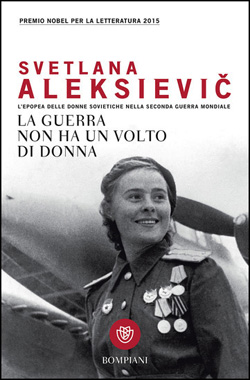

Tranne i libri, a volte. Per esempio, un discreto cazzotto allo stomaco lo dà La guerra non ha un volto di donna. L’epopea delle donne sovietiche nella Seconda Guerra Mondiale, una massiccia raccolta di articoli di Svetlana Aleksievič (pubblicata da Bompiani), una delle poche donne a essere mai stata insignita del Premio Nobel. Aleksievič, giornalista bielorussa al momento costretta a vivere fuori dal suo paese per via del clima politico pericoloso che lì si vive in questi mesi, ha lavorato per anni scrivendo reportage e servizi su tutti gli argomenti più importanti che hanno attraversato la storia prima dell’Unione Sovietica e poi della Russia dagli anni Settanta in poi, ma ha anche rivolto la sua attenzione ad eventi accaduti prima della sua nascita: ad esempio il coinvolgimento dell’Unione Sovietica nella Seconda Guerra Mondiale per fronteggiare la minaccia nazista e l’apporto dato alla causa da centinaia di migliaia di donne russe che vennero impiegate in diverse mansioni, da quella di supporto infermieristico e logistico a quella di combattenti sul campo nei vari reparti. All’inizio degli anni Duemila (la prima pubblicazione di questo libro risale al 2005), Aleksievič va a cercare quelle donne, che all’epoca della guerra erano spesso ragazze molto giovani, e raccoglie le loro testimonianze sulla vita al fronte, dentro i carri armati, sui bombardieri, nelle cucine da campo. Sono racconti impressionanti, com’è facile immaginare, ma raccontati con grande discrezione e nessun tipo di retorica: un giornalismo rispettoso e serio, da cui molti potrebbero imparare.

Tranne i libri, a volte. Per esempio, un discreto cazzotto allo stomaco lo dà La guerra non ha un volto di donna. L’epopea delle donne sovietiche nella Seconda Guerra Mondiale, una massiccia raccolta di articoli di Svetlana Aleksievič (pubblicata da Bompiani), una delle poche donne a essere mai stata insignita del Premio Nobel. Aleksievič, giornalista bielorussa al momento costretta a vivere fuori dal suo paese per via del clima politico pericoloso che lì si vive in questi mesi, ha lavorato per anni scrivendo reportage e servizi su tutti gli argomenti più importanti che hanno attraversato la storia prima dell’Unione Sovietica e poi della Russia dagli anni Settanta in poi, ma ha anche rivolto la sua attenzione ad eventi accaduti prima della sua nascita: ad esempio il coinvolgimento dell’Unione Sovietica nella Seconda Guerra Mondiale per fronteggiare la minaccia nazista e l’apporto dato alla causa da centinaia di migliaia di donne russe che vennero impiegate in diverse mansioni, da quella di supporto infermieristico e logistico a quella di combattenti sul campo nei vari reparti. All’inizio degli anni Duemila (la prima pubblicazione di questo libro risale al 2005), Aleksievič va a cercare quelle donne, che all’epoca della guerra erano spesso ragazze molto giovani, e raccoglie le loro testimonianze sulla vita al fronte, dentro i carri armati, sui bombardieri, nelle cucine da campo. Sono racconti impressionanti, com’è facile immaginare, ma raccontati con grande discrezione e nessun tipo di retorica: un giornalismo rispettoso e serio, da cui molti potrebbero imparare.

Il libro successivo l’ho quasi scelto per opposizione, per cercare qualcosa che si allontanasse dalle brutture del mondo vero e andasse a rifugiarsi nella cultura e nel passato: si tratta di Scritti a mano. Otto storie di capolavori italiani da Boccaccio a Eco del linguista Matteo Motolese (ed. Garzanti) in cui si racconta il metodi di lavoro di otto scrittori imprescindibili nella storia delle letteratura italiana (Boccaccio, Petrarca, Alberti, Ariosto, Galilei, Leopardi, Montale, Eco), desumendoli dalle stesure manoscritte delle loro opere, o in alcuni casi da quello che è possibile recuperare di quelle stesure: a volte un frammento, un mazzetto di pagine, gli appunti a margine di una copia che era stata realizzata da un apposito copista, le aggiunte fra le pagine di una copia stampata in una delle prime tipografie mai esistite. In quelle fonti (conservate presso varie biblioteche e archivi sparsi per l’Italia) si trova tanto di quell’amore e di quella dedizione per la propria arte, che a fine lettura mi sono sentita come se a quegli otto autori volessi più bene. Anche in questo caso c’è tanto da imparare, specie facendo un confronto con certi autori odierni un po’ frettolosi.

Il libro successivo l’ho quasi scelto per opposizione, per cercare qualcosa che si allontanasse dalle brutture del mondo vero e andasse a rifugiarsi nella cultura e nel passato: si tratta di Scritti a mano. Otto storie di capolavori italiani da Boccaccio a Eco del linguista Matteo Motolese (ed. Garzanti) in cui si racconta il metodi di lavoro di otto scrittori imprescindibili nella storia delle letteratura italiana (Boccaccio, Petrarca, Alberti, Ariosto, Galilei, Leopardi, Montale, Eco), desumendoli dalle stesure manoscritte delle loro opere, o in alcuni casi da quello che è possibile recuperare di quelle stesure: a volte un frammento, un mazzetto di pagine, gli appunti a margine di una copia che era stata realizzata da un apposito copista, le aggiunte fra le pagine di una copia stampata in una delle prime tipografie mai esistite. In quelle fonti (conservate presso varie biblioteche e archivi sparsi per l’Italia) si trova tanto di quell’amore e di quella dedizione per la propria arte, che a fine lettura mi sono sentita come se a quegli otto autori volessi più bene. Anche in questo caso c’è tanto da imparare, specie facendo un confronto con certi autori odierni un po’ frettolosi.

Quest’ultimo commento mi girava continuamente in testa e mi metteva in un mood cinico e polemico, così ho rispolverato dagli scaffali il libro giusto (già letto anni fa, ma ogni tanto lo sfoglio volentieri): Perle ai porci di Gianmarco Perboni (ed. Rizzoli). Tra l’altro ho scoperto che un paio d’anni fa è uscito il suo seguito, Nuove perle a nuovi porci, che intendo procurarmi al più presto. Va da sé che “Gianmarco Perboni” è uno pseudonimo (chi non ne conosce l’origine vada subito dietro la lavagna), dietro al quale si cela un professore di scuola media che ha opinioni sarcastiche e sfiduciate sulla scuola, sui colleghi, sugli studenti, sui genitori. Francamente mi verrebbe da dargli ragione. Mini-Velma ha iniziato la scuola media quest’anno e ho già visto e sentito di tutto in ciascuna delle categorie sopracitate (con qualche lodevolissima eccezione). La mia parte più comprensiva si rassegna attaccandosi al fatto che non è colpa di nessuno se certi cervelli funzionano meno bene di altri, la parte più snob alza gli occhi al cielo. Almeno, con Perle ai porci e la sua completa assenza di politically correct (evviva!) ci si può ridere sopra, anzi questo libro è uno spasso assoluto.

Quest’ultimo commento mi girava continuamente in testa e mi metteva in un mood cinico e polemico, così ho rispolverato dagli scaffali il libro giusto (già letto anni fa, ma ogni tanto lo sfoglio volentieri): Perle ai porci di Gianmarco Perboni (ed. Rizzoli). Tra l’altro ho scoperto che un paio d’anni fa è uscito il suo seguito, Nuove perle a nuovi porci, che intendo procurarmi al più presto. Va da sé che “Gianmarco Perboni” è uno pseudonimo (chi non ne conosce l’origine vada subito dietro la lavagna), dietro al quale si cela un professore di scuola media che ha opinioni sarcastiche e sfiduciate sulla scuola, sui colleghi, sugli studenti, sui genitori. Francamente mi verrebbe da dargli ragione. Mini-Velma ha iniziato la scuola media quest’anno e ho già visto e sentito di tutto in ciascuna delle categorie sopracitate (con qualche lodevolissima eccezione). La mia parte più comprensiva si rassegna attaccandosi al fatto che non è colpa di nessuno se certi cervelli funzionano meno bene di altri, la parte più snob alza gli occhi al cielo. Almeno, con Perle ai porci e la sua completa assenza di politically correct (evviva!) ci si può ridere sopra, anzi questo libro è uno spasso assoluto.

Per un nuovo giretto nel mondo romance, che frequento poco ma non voglio trascurare, ho scelto il secondo volume della Mandala Series dell’autrice toscana Monica Peccolo, intitolato Il senso di una promessa, edito in self-publishing. L’anno scorso avevo letto il precedente, Il senso interno del tempo (ne avevo scritto qualcosina in questo post), e trovo che con il secondo volume ci sia stato un miglioramento: sebbene la forma a volte si inceppi ancora (per esempio nel posizionamento degli aggettivi, o in qualche cambio repentino di punto di vista), ho trovato scorrevoli le parti descrittive, fluidi i dialoghi (a parte forse quelli in cui la protagonista allunga un po’ il brodo) e, soprattutto, notevole il modo in cui la storia prosegue senza il bisogno di inserire continui colpi di scena, ma muovendosi agilmente fra vita quotidiana, frequentazione di comprimari, momenti di evasione, ambienti di lavoro. Questi ultimi sono molto ben documentati, lo si desume dai tanti dettagli inseriti con naturalezza, senza bisogno di spiegoni o lungaggini, basta la parola giusta nel punto giusto e sembra di essere lì, fra le corsie di un ospedale pediatrico oppure nel mondo vorticoso della cinematografia hollywoodiana. Leggerò senz’altro anche il terzo e ultimo libro della serie, Il senso del nostro amore.

Per un nuovo giretto nel mondo romance, che frequento poco ma non voglio trascurare, ho scelto il secondo volume della Mandala Series dell’autrice toscana Monica Peccolo, intitolato Il senso di una promessa, edito in self-publishing. L’anno scorso avevo letto il precedente, Il senso interno del tempo (ne avevo scritto qualcosina in questo post), e trovo che con il secondo volume ci sia stato un miglioramento: sebbene la forma a volte si inceppi ancora (per esempio nel posizionamento degli aggettivi, o in qualche cambio repentino di punto di vista), ho trovato scorrevoli le parti descrittive, fluidi i dialoghi (a parte forse quelli in cui la protagonista allunga un po’ il brodo) e, soprattutto, notevole il modo in cui la storia prosegue senza il bisogno di inserire continui colpi di scena, ma muovendosi agilmente fra vita quotidiana, frequentazione di comprimari, momenti di evasione, ambienti di lavoro. Questi ultimi sono molto ben documentati, lo si desume dai tanti dettagli inseriti con naturalezza, senza bisogno di spiegoni o lungaggini, basta la parola giusta nel punto giusto e sembra di essere lì, fra le corsie di un ospedale pediatrico oppure nel mondo vorticoso della cinematografia hollywoodiana. Leggerò senz’altro anche il terzo e ultimo libro della serie, Il senso del nostro amore.

E un paio di fumetti, per chiudere in bellezza (ma non sono stati gli unici, davanti ad albero e caminetto ho recuperato centinaia di pagine arretrate che mi aspettavano). Il primo, Bedelia di Leo Ortolani, edito da Bao Publishing, me lo ha regalato mia sorella per Natale, l’ho subito divorato e mi è piaciuto da matti. E io non sono di quelli secondo cui ogni cosa uscita dalla mente di Ortolani è un capolavoro a prescindere, non ho pregiudizi positivi nei suoi confronti: ma Bedelia mi è piaciuto proprio. È una storia che parla, come sempre attraverso gag, battute e freddure, nessun predicozzo e nessun moralismo, del culto dell’immagine e del vuoto cosmico che vi si annida. C’è un blando riferimento alla mitica serie (poi raccolta in volume) di Venerdì 12 ma davvero labile, non è assolutamente necessario aver letto Venerdì 12 per capire Bedelia. Basta conoscere un pochino il mondo dei social network, della pubblicità, dell’industria della moda, per seguire perfettamente la storia e lasciarsi prendere dallo sconforto. La mia pagina preferita: quella con la copertina di “Vacuity Fair” sulla quale campeggia, tra le altre, la scritta: “Speciale prostituzione. Ci vestiamo eleganti per non essere confuse con le ragazze su Instagram”. Crudele ma giusto.

E un paio di fumetti, per chiudere in bellezza (ma non sono stati gli unici, davanti ad albero e caminetto ho recuperato centinaia di pagine arretrate che mi aspettavano). Il primo, Bedelia di Leo Ortolani, edito da Bao Publishing, me lo ha regalato mia sorella per Natale, l’ho subito divorato e mi è piaciuto da matti. E io non sono di quelli secondo cui ogni cosa uscita dalla mente di Ortolani è un capolavoro a prescindere, non ho pregiudizi positivi nei suoi confronti: ma Bedelia mi è piaciuto proprio. È una storia che parla, come sempre attraverso gag, battute e freddure, nessun predicozzo e nessun moralismo, del culto dell’immagine e del vuoto cosmico che vi si annida. C’è un blando riferimento alla mitica serie (poi raccolta in volume) di Venerdì 12 ma davvero labile, non è assolutamente necessario aver letto Venerdì 12 per capire Bedelia. Basta conoscere un pochino il mondo dei social network, della pubblicità, dell’industria della moda, per seguire perfettamente la storia e lasciarsi prendere dallo sconforto. La mia pagina preferita: quella con la copertina di “Vacuity Fair” sulla quale campeggia, tra le altre, la scritta: “Speciale prostituzione. Ci vestiamo eleganti per non essere confuse con le ragazze su Instagram”. Crudele ma giusto.

L’altro volume che ho coccolato è la tipica strenna nataliz… no, volevo dire, strenna cinematografica. Con i rimandi multipli che ha subito l’uscita di WW84, ovvero il secondo film di Wonder Woman, gli editori di settore hanno fatto in tempo a sfornare vari prodotti dedicati all’amazzone guerriera, fra cui questo volume antologico dal titolo Il grande libro di Wonder Woman, pubblicato da Panini Comics lo scorso 27 agosto. Si tratta di un libro cartonato, di 400 pagine tutte a colori e ben rilegate, all’onesto prezzo di 25,00 euro. Contiene alcune fra le storie più importanti del personaggio, dal 1942 a oggi: gli autori sono tanti, qui mi limito a citare George Perez, Phil Jimenez, Greg Rucka, Brian Azzarello & Cliff Chiang come quelli che a mio parere hanno meglio saputo cogliere l’essenza di Wonder Woman, evitando ipersessualizzazioni del suo aspetto fisico e dando spazio alla difficile contraddizione tra l’essere una guerriera semidivina e un’ambasciatrice di pace. Copertina (neanche a dirlo) di Alex Ross, prefazione di Lynda Carter essa stessa medesima. Chapeau.

L’altro volume che ho coccolato è la tipica strenna nataliz… no, volevo dire, strenna cinematografica. Con i rimandi multipli che ha subito l’uscita di WW84, ovvero il secondo film di Wonder Woman, gli editori di settore hanno fatto in tempo a sfornare vari prodotti dedicati all’amazzone guerriera, fra cui questo volume antologico dal titolo Il grande libro di Wonder Woman, pubblicato da Panini Comics lo scorso 27 agosto. Si tratta di un libro cartonato, di 400 pagine tutte a colori e ben rilegate, all’onesto prezzo di 25,00 euro. Contiene alcune fra le storie più importanti del personaggio, dal 1942 a oggi: gli autori sono tanti, qui mi limito a citare George Perez, Phil Jimenez, Greg Rucka, Brian Azzarello & Cliff Chiang come quelli che a mio parere hanno meglio saputo cogliere l’essenza di Wonder Woman, evitando ipersessualizzazioni del suo aspetto fisico e dando spazio alla difficile contraddizione tra l’essere una guerriera semidivina e un’ambasciatrice di pace. Copertina (neanche a dirlo) di Alex Ross, prefazione di Lynda Carter essa stessa medesima. Chapeau.