Letture di Novembre 2020

Anche questo mese, un po’ di casualità è arrivata a scombinare i miei piani di lettura. A dirla tutta, ho iniziato a pensare di non farne proprio più, di piani di lettura, visto che li modifico sempre… però no, in realtà alcuni punti fermi tendono a rimanere, quindi è bene non mollarli.

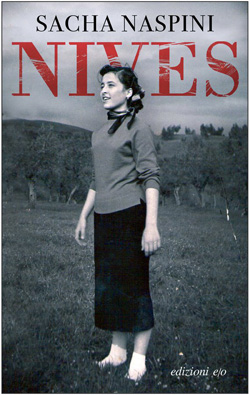

Il libro arrivato “più per caso” è stato Nives, di Sacha Naspini (ed. e/o), prestatomi da un’amica che lo aveva appena ricevuto in regalo, ma era impegnata in un’altra lettura impegnativa e me lo ha passato, convinta che potesse piacermi. Aveva ragione. È un romanzo strano, che al 90% descrive una lunga telefonata: inizialmente causata da un’esigenza pratica (un’anziana signora teme che una delle sue galline sia malata e chiama il veterinario), la telefonata finisce per prolungarsi e scavare nel passato, fra nomi di vecchi amici, storie d’amore accantonate, rancori sopiti e rivelazioni tardive. C’è una bella alternanza di registri (una cosa che mi piace da impazzire): ironia, rimpianto, delusione, rabbia, perdono, sarcasmo, a volte qualche tocco di umorismo. E molti elementi simbolici, dalla gallina stessa fino alla Rosa, un’amica d’infanzia il cui nome si carica di significati infiniti. Davvero una bella sorpresa, quando un libro trascinante ti piove addosso così!

Il libro arrivato “più per caso” è stato Nives, di Sacha Naspini (ed. e/o), prestatomi da un’amica che lo aveva appena ricevuto in regalo, ma era impegnata in un’altra lettura impegnativa e me lo ha passato, convinta che potesse piacermi. Aveva ragione. È un romanzo strano, che al 90% descrive una lunga telefonata: inizialmente causata da un’esigenza pratica (un’anziana signora teme che una delle sue galline sia malata e chiama il veterinario), la telefonata finisce per prolungarsi e scavare nel passato, fra nomi di vecchi amici, storie d’amore accantonate, rancori sopiti e rivelazioni tardive. C’è una bella alternanza di registri (una cosa che mi piace da impazzire): ironia, rimpianto, delusione, rabbia, perdono, sarcasmo, a volte qualche tocco di umorismo. E molti elementi simbolici, dalla gallina stessa fino alla Rosa, un’amica d’infanzia il cui nome si carica di significati infiniti. Davvero una bella sorpresa, quando un libro trascinante ti piove addosso così!

Poi, un grande classico che non rileggevo credo dalla scuola media: Marcovaldo di Italo Calvino (ed. Mondadori). Devo ancora capire con quale coraggio lo si possa considerare un libro per ragazzi, quando come minimo meriterebbe un’edizione commentata con dovizia di note a piè di pagina e un apparato critico degno della Divina Commedia. Però è vero che si tratta di storie comprensibili anche a un pubblico giovane, e che nel lettore suscitano un’empatia profonda, forse adatta proprio ai ragazzi; specie a quelli poco propensi a mettersi nei panni altrui, a capire dolori e speranze di un’esistenza lontana dalla loro. Marcovaldo è come la versione malinconica e più matura di Paperino: non gliene va bene una, poveretto, vive in modo ripetitivo e misero, però conserva uno sguardo ancora capace di meraviglia, di andare oltre l’ovvio. Praticamente un eroe, ben nascosto.

Poi, un grande classico che non rileggevo credo dalla scuola media: Marcovaldo di Italo Calvino (ed. Mondadori). Devo ancora capire con quale coraggio lo si possa considerare un libro per ragazzi, quando come minimo meriterebbe un’edizione commentata con dovizia di note a piè di pagina e un apparato critico degno della Divina Commedia. Però è vero che si tratta di storie comprensibili anche a un pubblico giovane, e che nel lettore suscitano un’empatia profonda, forse adatta proprio ai ragazzi; specie a quelli poco propensi a mettersi nei panni altrui, a capire dolori e speranze di un’esistenza lontana dalla loro. Marcovaldo è come la versione malinconica e più matura di Paperino: non gliene va bene una, poveretto, vive in modo ripetitivo e misero, però conserva uno sguardo ancora capace di meraviglia, di andare oltre l’ovvio. Praticamente un eroe, ben nascosto.

E se smettessimo di fingere, di Jonathan Franzen (ed. Einaudi) l’ho acchiappato al volo durante un passaggio in libreria; letto in mezz’ora, ne ho già parlato in questo post per la rubrica di questo blog Librini, dedicata ai volumetti super-agili da leggere in un fiato. Invece, per la rubrica non ufficiale “letture da ritagli di tempo”, ho tirato fuori dalla libreria un volume di epoca universitaria: Poeti italiani del Novecento, a cura di Pier Vincenzo Mengaldo (ed. Mondadori). È l’antologia grazie alla quale avevo messo per la prima volta gli occhi su versi di poeti contemporanei, di quelli che alle superiori non si incontrano quasi mai (Caproni, Sereni, Guerra, Zanzotto, Giudici, Luzi, Sanguineti, Raboni…), preceduti dai mostri sacri che invece avevo incontrato eccome: Palazzeschi, Gozzano, Saba, Ungaretti, Montale, Quasimodo…). Adesso che l’approccio storico e critico mi è più lontano però mi circola sottotraccia nelle vene, e l’esame di Letteratura Italiana l’ho dato una vita fa però mi ha lasciato tanto, mi sono riletta qualche poesia sparsa, scegliendo sul momento, assaporando un uso della lingua a cui non sono abituata, capace di comunicarmi suggestioni che non ho gli strumenti adatti a descrivere. Però mi accontento e mi fa bene.

E se smettessimo di fingere, di Jonathan Franzen (ed. Einaudi) l’ho acchiappato al volo durante un passaggio in libreria; letto in mezz’ora, ne ho già parlato in questo post per la rubrica di questo blog Librini, dedicata ai volumetti super-agili da leggere in un fiato. Invece, per la rubrica non ufficiale “letture da ritagli di tempo”, ho tirato fuori dalla libreria un volume di epoca universitaria: Poeti italiani del Novecento, a cura di Pier Vincenzo Mengaldo (ed. Mondadori). È l’antologia grazie alla quale avevo messo per la prima volta gli occhi su versi di poeti contemporanei, di quelli che alle superiori non si incontrano quasi mai (Caproni, Sereni, Guerra, Zanzotto, Giudici, Luzi, Sanguineti, Raboni…), preceduti dai mostri sacri che invece avevo incontrato eccome: Palazzeschi, Gozzano, Saba, Ungaretti, Montale, Quasimodo…). Adesso che l’approccio storico e critico mi è più lontano però mi circola sottotraccia nelle vene, e l’esame di Letteratura Italiana l’ho dato una vita fa però mi ha lasciato tanto, mi sono riletta qualche poesia sparsa, scegliendo sul momento, assaporando un uso della lingua a cui non sono abituata, capace di comunicarmi suggestioni che non ho gli strumenti adatti a descrivere. Però mi accontento e mi fa bene.

Con L’ultimo arrivato (ed. Marsilio), Marco Balzano ha vinto il Premio Campiello 2015, e capisco perché. A dispetto dell’ambientazione storica non attualissima (gli anni Cinquanta), il libro parla di un tema che ha sempre motivo di essere affrontato, in un momento o nell’altro, in una parte del mondo o nell’altra. Più spesso, in diverse parti del mondo tutte insieme. Si parla cioè di immigrazione (nel caso specifico da un Meridione povero e immobile a una Milano industriale, frenetica, mai uguale da un giorno all’altro), per giunta con un protagonista bambino, intorno ai nove anni. La storia è raccontata in prima persona e la prosa di Balzano reinterpreta i pensieri e le parole di questo ragazzino con sgrammaticature, cadenze e frasi idiomatiche, quelle della sua terra e quelle nuove, tutte da imparare. Ma a volte chi parte bambino poi torna cresciuto, e anche quel lato della storia viene raccontato, mettendo in scena non solo il conflitto tra chi si era e chi si è diventati, ma anche le conseguenze di quel conflitto, che possono prolungarsi per anni e anni. Seguendo la vita di un singolo personaggio, Balzano ci fa attraversare uno spaccato di storia italiana e permette al lettore di immedesimarsi nelle emozioni dell’emigrante che non sa più quale luogo chiamare “casa”, anche dentro di sé.

Con L’ultimo arrivato (ed. Marsilio), Marco Balzano ha vinto il Premio Campiello 2015, e capisco perché. A dispetto dell’ambientazione storica non attualissima (gli anni Cinquanta), il libro parla di un tema che ha sempre motivo di essere affrontato, in un momento o nell’altro, in una parte del mondo o nell’altra. Più spesso, in diverse parti del mondo tutte insieme. Si parla cioè di immigrazione (nel caso specifico da un Meridione povero e immobile a una Milano industriale, frenetica, mai uguale da un giorno all’altro), per giunta con un protagonista bambino, intorno ai nove anni. La storia è raccontata in prima persona e la prosa di Balzano reinterpreta i pensieri e le parole di questo ragazzino con sgrammaticature, cadenze e frasi idiomatiche, quelle della sua terra e quelle nuove, tutte da imparare. Ma a volte chi parte bambino poi torna cresciuto, e anche quel lato della storia viene raccontato, mettendo in scena non solo il conflitto tra chi si era e chi si è diventati, ma anche le conseguenze di quel conflitto, che possono prolungarsi per anni e anni. Seguendo la vita di un singolo personaggio, Balzano ci fa attraversare uno spaccato di storia italiana e permette al lettore di immedesimarsi nelle emozioni dell’emigrante che non sa più quale luogo chiamare “casa”, anche dentro di sé.

Mini-Velma ha iniziato la scuola media e, ringraziando il cielo, ha trovato una professoressa di italiano che riscuote la sua stima e sa farle apprezzare la lettura. Segnalo quindi due libri che questa insegnante ha consigliato, perché vedo che a Mini-Velma sono piaciuti e mi sono messa a leggerli anche io. Il primo si intitola Il maestro nuovo (ed. Rizzoli), scritto da Rob Buyea. Racconta l’arrivo, in una quinta elementare di una scuola americana, di un insegnante particolarmente vivace e fantasioso, che conquista la fiducia dei suoi studenti e li stimola a crescere sotto il profilo non solo disciplinare, ma anche umano e comunicativo. Una crescita che viene messa alla prova quando proprio al maestro succede qualcosa di brutto, e gli alunni devono riuscire a rapportarvisi. Il punto di vista della narrazione cambia di continuo da uno studente all’altro, un meccanismo che funziona benissimo e ci fa entrare nelle loro teste e nelle loro vite. Prosa brillante, semplice ma mai scontata: si legge rapidamente e con gusto.

Mini-Velma ha iniziato la scuola media e, ringraziando il cielo, ha trovato una professoressa di italiano che riscuote la sua stima e sa farle apprezzare la lettura. Segnalo quindi due libri che questa insegnante ha consigliato, perché vedo che a Mini-Velma sono piaciuti e mi sono messa a leggerli anche io. Il primo si intitola Il maestro nuovo (ed. Rizzoli), scritto da Rob Buyea. Racconta l’arrivo, in una quinta elementare di una scuola americana, di un insegnante particolarmente vivace e fantasioso, che conquista la fiducia dei suoi studenti e li stimola a crescere sotto il profilo non solo disciplinare, ma anche umano e comunicativo. Una crescita che viene messa alla prova quando proprio al maestro succede qualcosa di brutto, e gli alunni devono riuscire a rapportarvisi. Il punto di vista della narrazione cambia di continuo da uno studente all’altro, un meccanismo che funziona benissimo e ci fa entrare nelle loro teste e nelle loro vite. Prosa brillante, semplice ma mai scontata: si legge rapidamente e con gusto.

L’altro libro è Cuori di carta, di Elisa Puricelli Guerra (ed. Einaudi), una specie di romanzo epistolare, nel senso che i due protagonisti (nomi in codice, Dan e Una) si conoscono e comunicano tramite messaggi che nascondono nei libri di comune lettura. Non si tratta però (solo) di una storia romantica, perché i messaggi via via si fanno rivelatori di una realtà distopica, che il lettore deve ricostruire poco alla volta e che costituisce, per Dan e Una, la fonte di un pericolo. Il ritmo quindi sale con intensità sempre maggiore parallelamente al grado di confidenza fra i protagonisti, che passano da comunicazioni semplici, quasi superficiali, ad altre più intime e profonde, fino a che il pericolo di cui sopra prende il sopravvento e li costringe a scambi veloci e frenetici. Alla fine mi viene da dire: ben studiata l’ambientazione, appassionante la storia, originale il modo di raccontarla.

L’altro libro è Cuori di carta, di Elisa Puricelli Guerra (ed. Einaudi), una specie di romanzo epistolare, nel senso che i due protagonisti (nomi in codice, Dan e Una) si conoscono e comunicano tramite messaggi che nascondono nei libri di comune lettura. Non si tratta però (solo) di una storia romantica, perché i messaggi via via si fanno rivelatori di una realtà distopica, che il lettore deve ricostruire poco alla volta e che costituisce, per Dan e Una, la fonte di un pericolo. Il ritmo quindi sale con intensità sempre maggiore parallelamente al grado di confidenza fra i protagonisti, che passano da comunicazioni semplici, quasi superficiali, ad altre più intime e profonde, fino a che il pericolo di cui sopra prende il sopravvento e li costringe a scambi veloci e frenetici. Alla fine mi viene da dire: ben studiata l’ambientazione, appassionante la storia, originale il modo di raccontarla.

La ciliegina sulla torta, questo mese, è un volumone a fumetti, cartonato con sovraccoperta, che conta la bellezza di 900 pagine al prezzo di *cough cough* 85,00 euro. Si tratta della raccolta integrale (edita da Panini Comics nella collana Omnibus) delle varie miniserie di Batman Black & White, che in Italia erano state presentate in modo discontinuo e frammentario dai vari editori che, negli ultimi vent’anni, hanno detenuto i diritti per le pubblicazioni della DC Comics. Adesso che questi diritti sono finiti saldamente in mano a Panini, l’editore modenese ha lanciato subito una serie di volumi prestigiosi per alcuni dei fiori all’occhiello della DC, tra cui appunto TUTTE, e dico TUTTE, le storie brevi dell’etichetta Black & White uscite fino ad ora e realizzate da autori straordinari, seguendo l’ambizione di coniugare le peculiarità stilistiche di ciascuno con la popolarità e la fama del Cavaliere Oscuro. Non me la sento di citare nessun nome in particolare perché farei torto a decine di altri fumettisti che grazie a questa operazione hanno realizzato delle autentiche perle. Gli Omnibus della Panini hanno prezzi esorbitanti e non sempre ne valgono la pena, ma stavolta sì.

La ciliegina sulla torta, questo mese, è un volumone a fumetti, cartonato con sovraccoperta, che conta la bellezza di 900 pagine al prezzo di *cough cough* 85,00 euro. Si tratta della raccolta integrale (edita da Panini Comics nella collana Omnibus) delle varie miniserie di Batman Black & White, che in Italia erano state presentate in modo discontinuo e frammentario dai vari editori che, negli ultimi vent’anni, hanno detenuto i diritti per le pubblicazioni della DC Comics. Adesso che questi diritti sono finiti saldamente in mano a Panini, l’editore modenese ha lanciato subito una serie di volumi prestigiosi per alcuni dei fiori all’occhiello della DC, tra cui appunto TUTTE, e dico TUTTE, le storie brevi dell’etichetta Black & White uscite fino ad ora e realizzate da autori straordinari, seguendo l’ambizione di coniugare le peculiarità stilistiche di ciascuno con la popolarità e la fama del Cavaliere Oscuro. Non me la sento di citare nessun nome in particolare perché farei torto a decine di altri fumettisti che grazie a questa operazione hanno realizzato delle autentiche perle. Gli Omnibus della Panini hanno prezzi esorbitanti e non sempre ne valgono la pena, ma stavolta sì.